Policy

「憧れを力にして、

成長フェーズに合わせたレッスンを行うこと。」

これが、MFCの教育方針です。

それぞれの成長過程において、必要なスキル・必要なレッスンが異なってくるからです。

たとえば…

キャリア初期に必要なこと

まずは、基本的な技術や、事業を運営する前段階の知識のフェーズになります。「好き」や「憧れ」を推進力として、真っすぐに目標に向けて突き進んでいくことが最短の近道になる時期です。

現時点で持っていない考え方を学び、それを実践すること。これを繰り返すことで、成長していくための習慣をつけることが最優先すべき課題になります。

キャリア中期に必要なこと

ある程度お客さんからお金をいただき、音楽から得たお金で活動をしているフェーズです。まだ、音楽活動だけだと主な収入としては厳しい状況のことが多いかと思います。

このフェーズでは学びのための習慣自体は既についている状況です。そのため、同じフェーズ同士の仲間との生きた情報交換や、具体的な失敗しないための技術アプローチを学んでいくことが効率的な成長につながります。

プロになって~キャリア後期に必要なこと

音楽専業で問題なく日々の生活を自立させることができているフェーズです。会社員であったり、自営業であったり…形態は様々です。

このフェーズでは、具体的な技術論やTIPSよりも、自分自身の精神的な制限を解くことや、多種多様な価値観への理解を深めることが最重要になってきます。提供すべきサービスが、技術だけではなく、体験価値になるのも大きな特徴です。

自分自身を客観視しながら如何に価値観をアップデートしていけるかが鍵となります。

課題の言語化が鍵

課題の言語化が鍵

このように、それぞれの人によって求められる内容が違うため、MFCでは基本的に画一的なカリキュラム式のレッスンを行わないことを決めました。

ただし、その中において、共通して行うべきことがあります。以下の3つです。

① 「スイングバイ戦略をとること」

② 定期的に、定量的に自分の行って来たことを評価し、「自分で自分の課題点を言語化すること」(=PDCAサイクルとしてのマンスリーセッション)

③ 自身が発見した課題を、講師と共に「具体的に解決していくこと」(プライベートレッスン)

①スイングバイ戦略

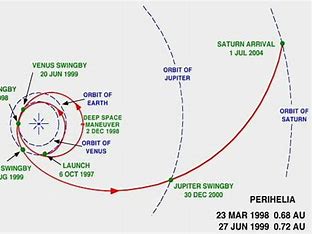

皆さんは、地球上から最も遠く飛んだ物体は何だかご存じでしょうか?

答えは、惑星宇宙探査機のボイジャー2号です。

太陽から約206億911万kmの距離を現在も飛行しています。

では、どうやって、そんな遠距離にボイジャー2号は到達したのでしょうか。

答えは、航空方法にあります。

重い惑星に近づき、重力を利用、その推進力を利用してして航続距離を伸ばすことに成功をしました。この航法をスイングバイ航法と呼びます。

ボイジャー2号は、木星と土星でこのスイングバイを行うことにより、太陽系の外に到達することに成功しました。

MFCが提唱するスイングバイ戦略は、惑星宇宙探査機が惑星の重力を利用して大きく航続距離を伸ばすように、自身のエンジニアリングの目標となるメンターへの研究と影響力を活用してキャリアを急成長させるための成長戦略です。

この方式をとる理由は、純粋な憧れを燃料としたときにこそ、最も人は成長するからです。

① 自分よりも遥かに上の、「確実に尊敬できる人」を具体的に1人選ぶ。

② その人物の軌跡、考え方、技術など、あらゆる情報を集めて深く理解し、取材する。

③ 得られた分析をもとに、自身でその人の手順を推測しながら再現する。

① 自分よりも遥かに上の、「確実に尊敬できる人」を具体的に1人選ぶ。

② その人物の軌跡、考え方、技術など、あらゆる情報を集めて深く理解し、取材する。

③ 得られた分析をもとに、自身でその人の手順を推測しながら再現する。

MFCの講師陣は、全員がこの戦略を通じサウンドを体得してきた実践者です。

言うは易し、行うは難しの方法ではありますが、経験者として成長のためのステップをアドバイスさせていただきます。

みなさん自身の「好き」を見つけて、より深く技術として昇華させるため、「自分の憧れを見つけ、具体化するための宿題」をグループごとに講師が設定させていただいています。

憧れる人物や作品を熱心に研究していくと、漠然とした感性が、より具体的な価値判断に昇華していくことになります。

これは、「なんとなく好き」という段階から、作品や技術に対して「なぜ好きなのか」「どの要素に惹かれるのか」「自分の中でどのような価値を持つのか」という価値判断の軸を持つことにつながっていきます。

②PDCAサイクルとしての

マンスリーセッション

事業を成長させていく一般的な方法論「PDCAサイクル」は、

Plan(計画) / Do(実行)/ Check(評価)/ Action(改善)

の略です。この中の「Plan(計画) Do(実行)」については、各々が活動していく中で出来るわけですが、「Check(評価)とAction(改善)」については、一人で行うことは難しいとされています。

PDCAサイクルの習慣化と持ち回りでの作品発表

そこで、MFCではこの「Check(評価)とAction(改善)」を自発的に行うためのワークシートを用意し、その内容を毎月発表していただいています。

「Check(評価)とAction(改善)」について、人の前で定期的に発表をすることによって、常に「今自分が何をするべきか」再確認することが狙いです。

また、月次の発表を資料としてアーカイブ化することで、進むべき方向に迷ったとき、自分の価値判断や行動を具体的に検証できるようになります。

マンスリーセッションは4~5名を1グループとし、毎回1名に自分自身の作品や、やってきた課題について発表をするゼミナール形式です。

生徒同士、そして講師から忌憚のない客観的な意見を吸収することを目的としています。

マンスリーセッションの進行方法については、こちらをご覧ください。

③プライベートレッスン

・自分の楽曲のフィードバック

・機材、スタジオ構築の相談

・エンジニアリングにまつわるアドバイ

・仕事の考え方

・壁打ち相手になって欲しい

・音源に客観的な意見が欲しい

・キャリア/事業の相談 etc…

どんな内容であれ、講師が相談に乗ります。

講師が答えられる範囲で、ベストを尽くしすべてに解答します。

事前にご質問内容やご相談内容をお伺いし、もし答えられない場合や、別の講師のほうが向いているお題の場合は、レッスン前にその講師をご紹介いたします。

レッスン頻度については、それぞれのペースで学んでいくことが可能です。

仲間に出会うためのDiscordグループ

その他、生徒同士、講師陣の交流のためのDiscordのコミュニティーがあります。

・日常の雑談

・日々の質問や相談

・自身のイベントや作品の告知

・毎月提示されるMixing/Masteringのための課題

・自由課題の発表

など、同じ課題と志をもつ仲間に出合うための機能をご用意しております。

発言や、毎月の課題は任意ですが、是非とも積極的なご参加を期待しています!

スイングバイ理論に基づき研究と実践を行いながら、

マンスリーセッションで自ら課題を発見。

プライベートレッスンで解決に向けた具体的なアプローチをしていく。

これが、MFCの教育方針です。

スイングバイ理論に基づき研究と実践を行いながら、マンスリーセッションで自ら課題を発見。

プライベートレッスンで解決に向けた具体的なアプローチをしていく。

これが、MFCの教育方針です。